Módulo 2 | Aula 2

Cenários da transmissão do HTLV em populações vulneráveis: Indígenas e Quilombolas

Objetivos de aprendizagem

- Compreender a origem do HTLV-1/2 em populações indígenas e quilombolas no Brasil

- Conhecer as prevalências da infecção nas populações indígenas e quilombolas

- Conhecer as principais rotas de entrada do vírus no Brasil

- Conhecer os principais fatores de risco à exposição ao vírus nas populações vulneráveis

Origens do HTLV-1/2 e sua chegada no país

Para compreendermos melhor a presença do HTLV-1/2 nas populações vulneráveis brasileiras, em especial os povos nativos e as comunidades quilombolas de afrodescendentes é importante conhecermos os caminhos que trouxeram os vírus até o Brasil.

As infecções humanas pelos HTLV-1 e HTLV-2 tiveram suas origens há milhares de anos, possivelmente no continente Africano, a partir de infecções por retrovírus de símios. A partir de então ambos os vírus foram dispersos pelo mundo por meio dos fluxos migratórios humanos.

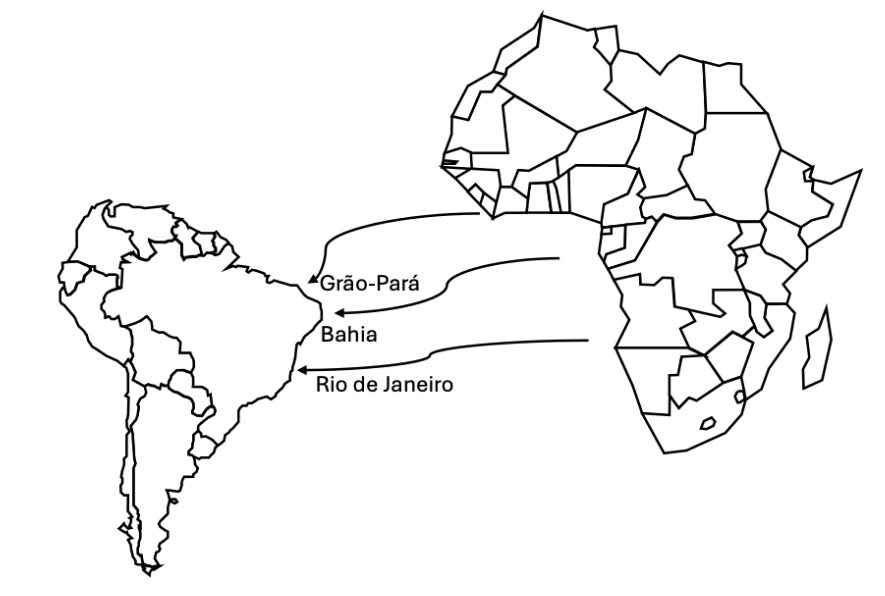

As rotas originais que introduziram os HTLV-1 e HTLV-2 na América do Sul, em especial no Brasil, são claramente distintas uma da outra e seguiram dois caminhos diferentes, com diferentes tempos e modos de dispersão no processo de povoamento e colonização do continente.

O HTLV-1 fez sua entrada massiva, em um passado recente, na costa leste do Brasil, trazido com as inúmeras entradas desde o início do tráfico de escravos do continente africano através do Oceano Atlântico, no século XVI, e mais recentemente, via imigração japonesa no século XIX. O HTLV-2, por sua vez, teve sua entrada no Brasil, por meio do fluxo migratório dos ancestrais dos atuais povos indígenas, há aproximadamente 15 mil anos.

HTLV-1/2 nos povos indígenas do Brasil

De acordo com o último censo demográfico do IBGE, de 2022, o Brasil conta com mais de 203 milhões de habitantes, sendo 1.694.836 indígenas, representando 0,83% da população, pertencentes a 305 diferentes etnias presentes em todo o território nacional. Esses povos estão distribuídos de quatro formas:

- indígenas que vivem nas cidades

- indígenas que vivem em áreas próximas a fazendas e a cidades

- povos que vivem afastados dos centros urbanos e povos isolados.

Distribuição do HTLV nos povos indígenas no Brasil

A infecção pelo HTLV-2 é considerada hiperendêmica em povos indígenas das Américas e, em especial, naqueles originários da Amazônia brasileira, onde as prevalências podem chegar até 40%. Este cenário epidemiológico é decorrência de fatores históricos relacionados à origem Asiática dos povos ancestrais, assim como de aspectos sociocomportamentais e culturais.

É sugerido por meio de evidências genéticas e arqueológicas que a origem da infecção pelo HTLV-2 nas populações nativas da Amazônia brasileira ocorreu em estreita associação com as migrações dos humanos que cruzaram o Estreito de Bering, povoando as Américas do Norte, Central, chegando até a América do Sul.

Representação do fluxo migratório dos ancestrais dos atuais povos indígenas das Américas e a distribuição espacial do HTLV-2 e seus subtipos 2a, 2b e 2c.

A manutenção e disseminação do vírus nessas populações têm se dado pelas relações sexuais e, principalmente, pela transmissão mãe-filho(a), sobretudo via aleitamento materno. Essa via teve como principal fator disseminador a prática, comum em alguns povos, da amamentação cruzada. Quando isso ocorre, uma mãe infectada pode transmitir o vírus para outras crianças na comunidade que não sejam os seus filhos. Este hábito cultural é frequentemente observado em algumas das comunidades indígenas da Amazônia brasileira.

Outra importante explicação para as altas taxas de infecção são:

- o não uso de preservativos durante as relações sexuais por grande parte dos indígenas

- a poligamia

- o uso de tatuagens caseiras ou escarificações de pele, na qual há o compartilhamento de materiais perfurocortantes

Há décadas, é de conhecimento público as altas prevalências da infecção pelo HTLV-2 em populações indígenas que habitam o Estado do Pará. Ela tem sido monitorada desde a década de 1990. Os primeiros estudos identificando a presença do HTLV em comunidades indígenas no Pará foram realizados por Nakauchi e colaboradores, em 1990. Eles relataram a ocorrência do HTLV-1 em três etnias:

- os Tiryió (3,6%)

- os Mekranoiti (12,2%)

- os Xikrin (13,9%)

Desde então, vários outros estudos vêm sendo realizados na tentativa de melhor descrever e interpretar os fatores que contribuem para a distribuição do HTLV-1 e do HTLV-2 nos territórios indígenas. Você pode aprofundar o assunto nos seguintes artigos:

- Research on HTLV-1 and HTLV-2 in Latin America and the Caribbean over the last ten years – disponível aqui.

- Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: infecção pelo vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV) – disponível aqui.

- Endemic human T cell lymphotropic virus type II infection among isolated Brazilian Amerindians – disponível aqui.

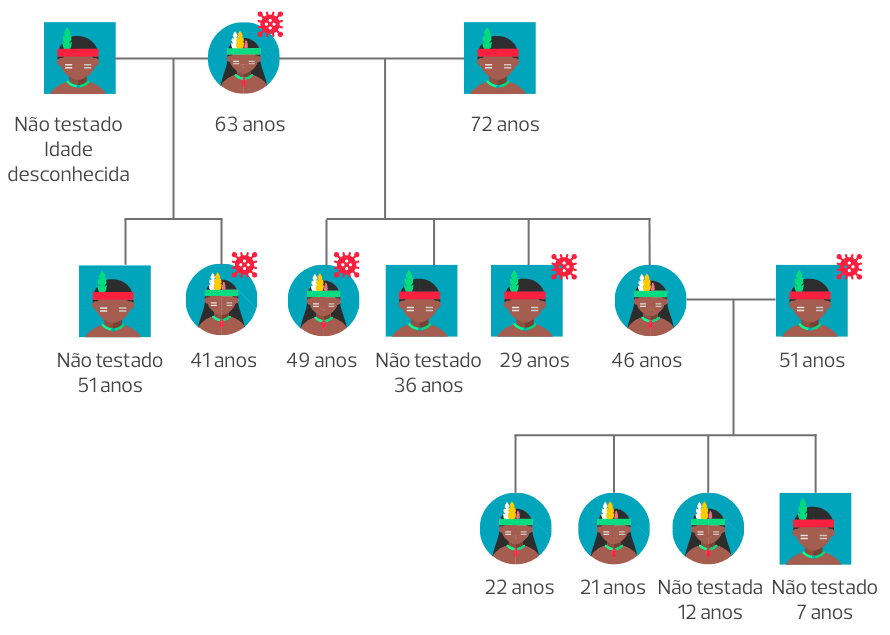

As notáveis disparidades nas taxas de prevalência entre as comunidades podem estar relacionadas a um fenômeno denominado de “efeito de fundador” do vírus. O efeito fundador é quando pequenos grupos humanos, onde o vírus pode estar presente ou ausente, em decorrência de conflitos internos ou pressões sociais, podem se dividir (fissões) ou se unirem (fusões) em novas aldeias, resultando na manutenção do vírus ou ausência da infecção. Associado aos fenômenos de fissão e fusão populacional, está a ocorrência de casamentos endogâmicos. Esses casamentos, que são aqueles que ocorrem entre parentes consanguíneos, após algumas gerações, podem levar aos casos de transmissão dentro de uma mesma família (intrafamiliar), aumentando a frequência do vírus na comunidade.

Exemplos de casos de transmissão intrafamiliar em povos indígenas da Amazônia

Considerando o grande número de povos indígenas que habitam o território brasileiro, as dificuldades de infraestrutura sanitária em que a maioria vive, a limitação de acesso aos programas de saúde do governo e a ausência de política pública específica para a mitigação da transmissão e disseminação do HTLV nos povos indígenas, torna-se urgente a necessidade de estudos que busquem identificar novos povos indígenas nos quais o HTLV-1/2 possa estar circulando.

É necessário também a elaboração e implementação de políticas públicas especificamente voltadas para esses povos. Assim, será possível a mitigação da transmissão intrafamiliar do HTLV-1/2. Outro ponto indispensável é a implementação de acompanhamento clínico-laboratorial dos indígenas infectados para ter a possibilidade do diagnóstico precoce de possíveis alterações clínicas associadas à infecção.

O HTLV-1/2 nas populações afrodescendentes (quilombolas) no Brasil

Durante o período de escravidão no Brasil, a maior parte dos africanos trazidos forçadamente ao país era proveniente da costa ocidental do continente Africano, com especial contingente vindo de Angola e do Congo. Em estados como Pará e Maranhão, que à época formavam a província do Grão-Pará, grande parte vinha da Guiné-Bissau.

Rotas de tráficos de escravos trazidos do continente africano e que introduziram o HTLV-1 no Brasil

Em busca da liberdade, muitos dos indivíduos escravizados fugiam das fazendas, sozinhos ou em grupo, para regiões distantes nas florestas, algumas das quais eram próximas ou mesmo dentro de áreas onde povos indígenas habitavam. Com o decorrer do tempo, os fugitivos foram se reunindo e formando povoados - os quilombos. Muitos quilombos no estado do Pará formaram-se às margens de rios como o Tocantins, o Trombetas e o Gurupi. Neste último, populações como a de Itamoari e Camiranga se estabeleceram, as quais dedicaram-se à extração do ouro e a agricultura.

Os quilombos eram comunidades localizadas em regiões longínquas, de difícil acesso, que apresentavam sua própria autonomia abrigando refugiados africanos e afrodescendentes que haviam sido escravizados.

Em 1988, por meio do Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição (ADCT), as comunidades quilombolas foram reconhecidas pelo Estado brasileiro, afirmando seus direitos territoriais. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) também denomina essas populações quilombolas como comunidades remanescentes de quilombos. Por meio da Instrução Normativa N.º 16, de 24 de março de 2004, no 3º artigo as caracteriza como:

“Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.”

O INCRA é responsável por identificar, reconhecer, delimitar, demarcar e titular territórios quilombolas, e segundo a Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPISP), o Pará é o estado com o maior número de comunidades quilombolas tituladas, com 66 no total. Boa Vista, em Oriximiná, foi a primeira comunidade titulada no Pará.

Muitas comunidades quilombolas carecem de saneamento básico, água tratada, esgoto adequado e tratamento do lixo gerado, o que propicia a transmissão de doenças.

Entre os afrodescendentes, há doenças mais comuns, como aquelas geneticamente determinadas (anemia falciforme, foliculite), as que estão relacionadas a condições desfavoráveis (anemia ferropriva, desnutrição, IST’s), e aquelas que possuem tratamento dificultado (diabete mellitus, coronariopatias, hipertensão arterial). Entre as doenças infecciosas mais comuns em comunidades quilombolas estão verminoses, micoses, gripe e pneumonia.

Embora existam outras doenças mais comumente encontradas entre os afrodescendentes e que merecem políticas de prevenção e cuidados, a presença da infecção pelo HTLV-1 e HTLV-2 nestas comunidades tem sido descrita nos últimos anos. Isso claramente se constitui em um problema de saúde pública dado ao fato de que o tipo viral mais prevalente, o HTLV-1, é associado a doenças inflamatórias, neurodegenerativa e linfoproliferativa

Gonçalves e colaboradores, em 2010, Gessain e Cassar, em 2012 descreveram regiões da África como Benin, Guiné-Bissau e República Democrática do Congo, em que as soroprevalências para a infecção por HTLV-1 ultrapassam 5%. Essas regiões serviram como principal porta de saída do tráfico de escravos para o Brasil, durante o intenso período de escravidão. Por isso, é importante a investigação da infecção pelo HTLV-1/2 nessas comunidades quilombolas, para que se possa ter um perfil epidemiológico adequado sobre essas infecções em regiões isoladas e de difícil acesso aos cuidados de saúde. Assim poderão ser pensadas estratégias de informação e prevenção da doença.

O Estado do Pará foi uma das três principais portas de entrada do tráfico de escravos trazidos da África. Como consequência, há registros de um total de 294 comunidades afro-brasileiras semi-isoladas descritas no estado do Pará.

O primeiro registro de ocorrência da infecção pelo HTLV-1 e HTLV-2 em populações quilombolas no Pará foi documentado por Vallinoto e colaboradores, em 2006. Eles identificaram a presença do HTLV-1 e do HTLV-2 em Santana do Arari e do HTLV-1 em Ponta de Pedras, ambas comunidades da Ilha de Marajó.

A análise do polimorfismo do DNA mitocondrial revelou uma contribuição indígena de cerca de 40% em Santana do Arari. Isso poderia explicar a ocorrência do HTLV-2 na comunidade atual como fruto de um longo processo de contato mútuo (miscigenação) entre os africanos refugiados e os povos indígenas da região onde o quilombo foi fundado.

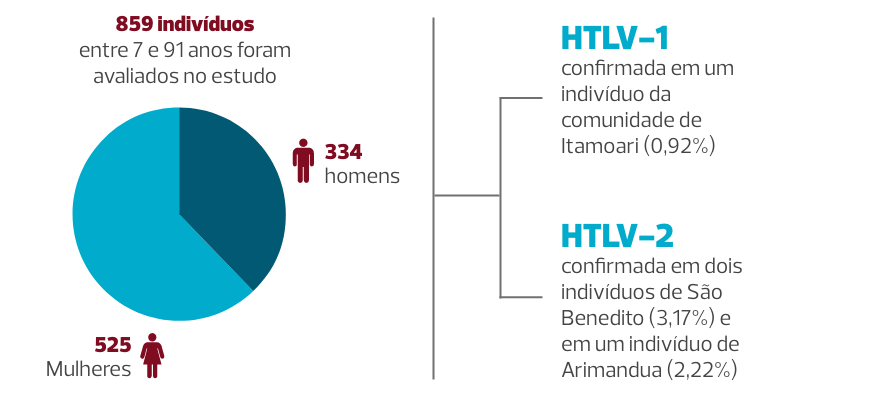

Em 2022, Brito e colaboradores publicaram a investigação sobre a presença da infecção em 11 comunidades quilombolas situadas no Pará.

Resultados da pesquisa de Brito e colaboradores

Em 2009, Nascimento e colaboradores publicaram um estudo que encontrou 0,5% de infecção pelo HTLV-1 em remanescentes de quilombos dos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. A infecção foi associada a histórico de aleitamento materno, transfusão de sangue, múltiplos parceiros sexuais e infecções sexualmente transmissíveis relatadas por esses indivíduos.

A infecção por HTLV-1 é silenciosa em grande parte das pessoas, sem apresentar qualquer sintoma, entretanto, o vírus pode causar diversas manifestações clínicas linfoproliferativas e inflamatórias. Essas manifestações podem desencadear quadros graves e levar até mesmo à morte.

Assim, a infecção por HTLV-1/2 se torna um problema de saúde pública, principalmente em populações mais vulneráveis, como aquelas compostas em sua maioria por negros, com baixa escolaridade e renda familiar, e as populações quilombolas.

Ações indispensáveis para prevenção

- a conscientização da população acerca do vírus e de seus modos de transmissão

- o rastreio da infecção em diferentes comunidades quilombolas

- a realização de testes confirmatórios

- a triagem pré-natal

- o incentivo a práticas sexuais com uso de preservativos

- o aconselhamento de gestantes infectadas sobre o risco de transmissão ao filho pelo aleitamento materno

- o acompanhamento de pessoas vivendo com HTLV (PVHTLV) nessas comunidades

-

a notificação compulsória da infecção pelos HTLV-1/2, para mitigar a transmissão do vírus nessas comunidades.

Você chegou ao final da aula

Nessa aula, você viu como se deu a origem do HTLV-1/2 em populações indígenas e quilombolas no Brasil e as principais rotas de entrada do vírus no Brasil. Também conheceu as prevalências da infecção nas populações indígenas e quilombolas e os principais fatores de risco à exposição ao vírus nas populações vulneráveis.

AUTOR: Antonio C. R. Vallinoto