Módulo 4 | Aula 1 Cuidados gerais na divulgação de resultados

Tão importante quanto fazer uma pesquisa metodológica e eticamente adequada, é o cuidado com que se fará a divulgação dos seus resultados, seja em veículo acadêmico (revista científica, blog científico, apresentação em evento científico) seja em veículo de comunicação popular. É evidente que a linguagem que será usada será diferente nos dois meios de comunicação, mas a precisão das informações e de suas interpretações deve ser a mesma. Além dos eventos científicos, o meio mais comumente usado para a divulgação dos resultados de uma pesquisa é uma publicação científica, seja em um livro ou em uma revista científica. Em tempos de pós-verdade e anticientificismo disseminado, nossa responsabilidade como pesquisadores inclui zelar pela confiança pública no conhecimento científico seja qual meio de divulgação estejamos usando.

No meio acadêmico há cada vez mais pressão para que pesquisadores publiquem um grande número de artigos científicos, que é fruto de um sistema de avaliação que preconiza a quantidade, levantando, para muitos, o questionamento sobre a real qualidade de uma produção individual massiva. Isso leva ao que chamamos de publicar ou perecer (do inglês, publish or perish), em que o número de publicações científicas é fundamental para que pesquisadores e alunos recebam auxílios para pesquisa, bolsas de estudo e programas na carreira. Da mesma forma, a avaliação dos programas de pós-graduação ainda é feita, no Brasil, baseada no número de publicações de seus docentes e discentes, o que está atualmente em franca discussão no campo científico.

A seguir, abordaremos cuidados que devem ser tomados na elaboração de um manuscrito científico.

Uma das armadilhas da cultura do “publicar ou perecer” inclui o fatiamento dos resultados, produzindo-se um número maior de artigos publicados a partir de uma mesma pesquisa, ainda que não seja necessário para sua comunicação. Esse fenômeno é conhecido como “produção salame”, “ciência salame” ou “publicação salame”, uma analogia autoexplicável. A publicação salame é reprovável e considerada uma prática questionável em pesquisa. Igualmente reprovável e não aceita é a publicação redundante ou duplicada, ou seja, quando dois ou mais artigos têm partes comuns, tais como as mesmas hipóteses, dados, pontos de discussão ou conclusões. Quando esse tipo de duplicação acontece entre autores distintos, temos uma possível instância de plágio, que será melhor discutida na aula 3 deste módulo.

É importante destacar que existem alguns estudos que se propõem replicar estudos anteriores, visando validar ou contestar informações previamente já postas na literatura. Também existem artigos que podem ser republicados com autorização (ainda que em periódicos diferentes). Nesses casos, possíveis “duplicações” são aceitáveis, mas ainda são obrigatórios o referenciamento da publicação original e a autorização formal do editor do periódico onde o artigo original foi publicado.

Outra prática prejudicial é a seleção de resultados (cherry picking), na qual apenas dados que confirmam uma hipótese são publicados, enquanto achados divergentes ou “negativos” são omitidos. Essa prática enviesa a comunicação da pesquisa, comprometendo a confiabilidade da literatura científica e dificultando o avanço do conhecimento.

A fabricação e a falsificação de dados podem ocorrer quando, por exemplo, objetivos primários das pesquisas são deixados de lado para divulgar resultados secundários que podem atender aos interesses que não os da boa prática científica.

A produção da comunicação científica deve ser guiada com objetividade na análise dos dados sem se deixar levar por noções preconcebidas ou mesmo desejadas pelo pesquisador ou pelos financiadores.

Ouça o áudio-resumo que responde a perguntas instigantes abordadas por um estudo publicado na Nature em 2005, sobre a conduta ética dos cientistas.

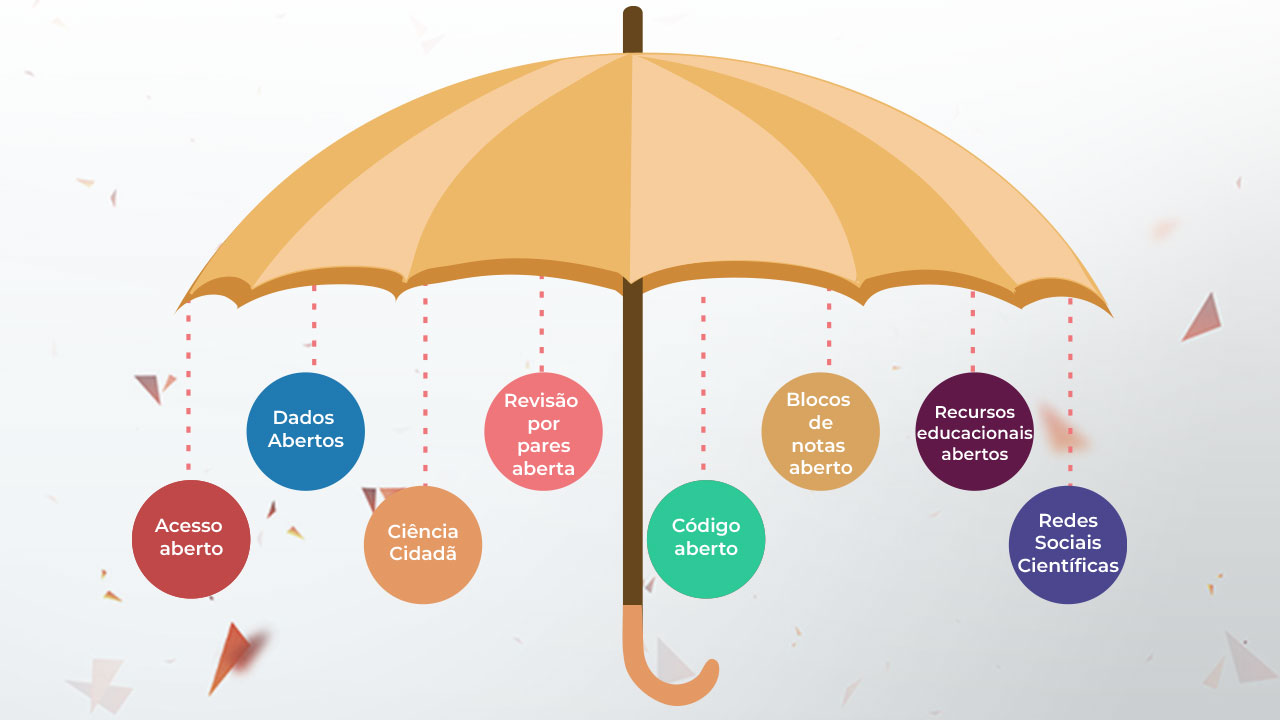

A comunidade científica internacional tem procurado estabelecer medidas que auxiliem na prevenção de alguns desses comportamentos. Uma das estratégias adotadas diz respeito à integridade dos dados e sua transparência. A ideia da prática genericamente definida como “Ciência Aberta” (do inglês, Open Science) surgiu fundamentada na concepção de que pesquisas que sejam realizadas com financiamento público não poderiam ter o acesso restrito a seus resultados àqueles que paguem pela assinatura de um periódico, por exemplo. Assim, diversas agências de fomento passaram a demandar que os artigos que fossem resultado de pesquisas por eles financiados deveriam ter acesso aberto (na prática eles estabeleceram um prazo mínimo após o qual eles deveriam ser colocados em acesso aberto).

Com o objetivo de fomentar a cultura da Ciência Aberta em seus diferentes âmbitos, a Fiocruz disponibiliza um curso sobre pesquisa, dados abertos, marcos legais, educação aberta e recursos educacionais abertos.

Mas isso resolvia apenas uma parte do problema, já que não se garantia que a análise dos dados tivesse sido feita adequadamente, sem vieses de qualquer natureza. Incluiu-se, portanto, a demanda de que os dados que deram origem ao trabalho também ficassem disponíveis para os avaliadores mediante o seu depósito em um repositório público. Muitos periódicos e agências de fomento de pesquisa já demandam isso, embora ainda haja muita resistência entre pesquisadores. A política de acesso aberto ao conhecimento através da internet provocou uma outra consequência: o financiamento, pelo pesquisador, dos custos desse acesso aberto. Para os que possuem financiamento para suas pesquisas isso nem sempre foi um problema, já que tais pesquisadores se utilizavam desse financiamento para cobrir as taxas de publicação. Já os pesquisadores com acesso menor a financiamento para pesquisa passaram a ter dificuldades adicionais para divulgar os resultados de suas pesquisas nas principais revistas científicas do mundo.

Vejamos a seguir os planos que preveem o acesso aberto às publicações científicas:

Plano S

Lançado em 2018, o Plano S — a ser implantado até 2024 —, é uma iniciativa que prevê o acesso aberto a todas as publicações científicas de projetos desenvolvidos com financiamento público. É originariamente europeu (financiado pela Science Europe, uma associação das principais organizações de financiamento e instituições de pesquisa europeias), sendo atualmente endossado por financiadores de diversas partes do mundo. Sua proposta contempla o movimento mundial da Ciência Aberta, entretanto, pode onerar grupos de pesquisa de países de média e baixa renda, que não tenham financiamento para arcar com as altas taxas de publicação.

Aperfeiçoe seus estudos e acesse para saber mais sobre:

Plano U

O Plano U propõe que os financiadores de pesquisa exijam que os manuscritos em repositórios de acesso aberto, como plataformas de preprint, sejam depositados em plataformas de preprint, garantindo o acesso imediato e gratuito à produção científica mundial.

As plataformas de preprints têm sido consideradas canais relevantes de divulgação do conhecimento científico, pois permitem o compartilhamento aberto e sem embargos de artigos parciais ou completos. Elas foram muito utilizadas durante a pandemia de COVID-19, sendo reconhecidas pela rapidez da divulgação do conhecimento científico. Uma das limitações das preprints é o fato de não serem revisadas por pares. Entretanto, são abertas ao maior escrutínio por toda a comunidade científica e sociedade, em suas respectivas plataformas. Vale checar algumas, como BiorXiv, MedrXiv, e Scielo preprints e PreLights. É importante notar que muitas editoras aceitam - e ainda estimulam - que artigos sejam publicados em plataformas de preprints antes de serem publicadas em periódicos tradicionais.

Nesse contexto, surge outra pergunta importante:

O que torna determinada publicação a mais prestigiada por seus pares?

Imaginamos que a maioria dos pesquisadores gostaria de publicar seus dados nos periódicos com maior prestígio em suas respectivas áreas. O mundo acadêmico valoriza o conhecimento, que é reconhecido como importante por seus pares. A maneira mais direta de se mensurar isso seria a partir da verificação sobre quantas vezes outros pesquisadores se referem a determinado trabalho quando discutem o assunto ou quando usam determinado artigo ou teoria para fundamentar suas análises. Com a expansão do universo acadêmico, buscou-se uma forma objetiva de se mensurar isso e o instrumento usado foi um índice de quantas vezes artigos de um determinado periódico foram citados por outros autores, conhecido comumente como fator de impacto. Teoricamente é um método interessante e objetivo, entretanto diferentes métricas de avaliação estão em debate.

Diversas iniciativas na comunidade científica propõem uma mudança no foco quantitativo das avaliações de pesquisadores, principalmente no peso dado ao fator de impacto dos periódicos. Entre elas, destacamos:

Na hora de escolher onde publicar um artigo devemos levar em conta a idoneidade do periódico. Há alguns anos vêm crescendo o número de periódicos chamados de “predatórios”, por publicarem, sem critério e sem revisão por pares, desde que sejam pagas as taxas de processamento de artigos (do inglês Article Processing Charges, APC). Sem dúvida, esta é uma prática que afeta a própria credibilidade da ciência, ao viabilizar a divulgação de estudos que não atendam aos requisitos de cientificidade. Embora a revisão por pares não garanta a qualidade do artigo publicado, não há dúvida de que este é um processo que possibilita a identificação de falhas ou práticas deletérias à ciência antes de sua divulgação.

Várias listas disponíveis na internet ajudam a identificar revistas predatórias, incluindo a pioneira Beall's list. Entretanto, é importante notar que não há consenso sobre a confiabilidade e a consistência destas listas.